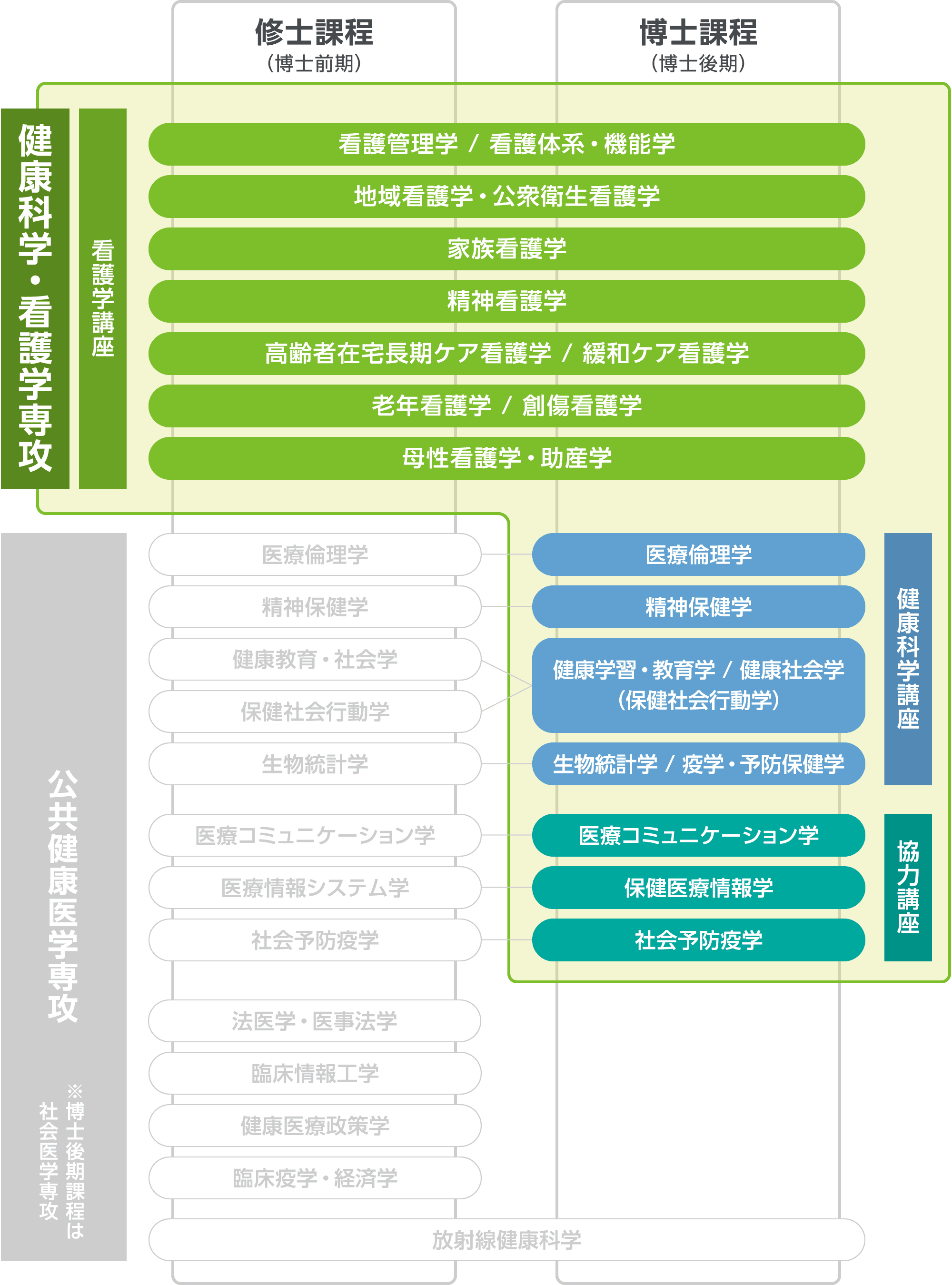

分野一覧

看護学講座修士課程博士課程

当分野では、患者、看護職及びその他の医療従事者、組織、社会のすべてに幸せをもたらすために、人や組織が潜在的にもつ力を最大限に引き

出す仕組みや方法を明らかにすることを目指している。そのために、組織研究のための方法論の開発に取り組みながら、複雑な組織現象を解明する研究や組織を

発展/活性化させる鍵を見出す研究を進めている。

ナーシングデータサイエンス(社会連携講座)

(協力講座:看護管理学/看護体系・機能学分野、臨床疫学・経済学分野)

少子超高齢化や都市化に伴う地域ネットワークの脆弱化、男女共同参画などの社会の動きに伴って、家族の形態や機能にも変化が生じている。 現在の日本社会は、患者中心ばかりでなく、看護の対象として家族を基本に据える看護研究に期待している。当教室では、中でも、母子領域と小児領域の家族看 護学研究に焦点をあてている。

本研究室では、長期ケア患者・高齢者及び家族への看護活動の質保証・向上をめざした研究活動を行っている。①「病む・老いる」「他者をケ アする」経験の説明枠組の解明をとおして、「日本の現場発看護学」の構築を目指し、②病棟、長期療養施設、外来及び在宅における看護・医療の質向上活動の 開発とその評価を行う。

当教室は、年を取るのも悪くないと思える社会を目指し、①我慢させない療養生活の実現、②自己の苦痛を訴えることができない療養者のため の新しいケア技術の確立、をミッションとしている。看護学が対応すべき臨床上の課題のメカニズムを基礎的に検討し(バイオロジー)、明らかになったター ゲットに介入する機器開発を行い(エンジニアリング)、さらにその技術・システムを臨床で評価し、さらに新しい課題を抽出するという、リバーストランス レーショナルリサーチの手法に基づき、非侵襲、非拘束、リアルタイムな看護技術・機器の開発・普及を図る「看護理工学」を実装している。

次世代創傷ケア開発学(社会連携講座)

健康科学講座博士課程

協力講座博士課程

情報技術を病院情報管理や医療に適用することで医療の変革と社会への貢献を目指している。特に医療と情報科学の学際領域において医学情報 システムに応用できる先進的な手法を開発し、情報基盤環境を構築し、それらから得られる知見と技術を医学医療領域に適用する研究を行っている。主たるキー ワードは、医学医療情報システム、次世代電子カルテ、仮想医療環境、および自然言語処理や機械学習を含むAI(人工知能)、モバイル医療である。

生活習慣病の予防に関する疫学研究を行なっています。特に、栄養(食事)が疾病予防や疾病管理に果たす役割を疫学的に検証する学問である『栄養疫学』を研究の主軸にしているまれな研究室です。

栄養疫学・行動栄養学(社会連携講座)

教員一覧

| 教授 橋本 英樹 はしもと ひでき | 保健社会行動学/健康教育・社会学 |

|---|---|

| 教授 松山 裕 まつやま ゆたか | 生物統計学/疫学・予防保健学 |

| 教授 中澤 栄輔 なかざわ えいすけ | 医療倫理学 |

| 准教授 瀧本 禎之 たきもと よしゆき | 医療倫理学 |

| 准教授 鎌田 真光 かまだ まさみつ | 保健社会行動学/健康教育・社会学 |

| 准教授 村上 慶子 むらかみ けいこ | 保健社会行動学/健康教育・社会学 |

| 講師 佐々木 那津 ささき なつ | 精神保健学 |

| 助教 浅岡 紘季 あさおか ひろき | 精神保健学 |

| 助教 萩原 康博 はぎわら やすひろ | 生物統計学/疫学・予防保健学 |

| 助教 吉田 唯 よしだ ゆい | 生物統計学/疫学・予防保健学 |

| 教授 木内 貴弘 きうち たかひろ | 医療コミュニケーション学 |

|---|---|

| 教授 村上 健太郎 むらかみ けんたろう | 社会予防疫学 |

| 准教授 奥原 剛 おくはら つよし | 医療コミュニケーション学 |

| 准教授 脇 嘉代 わき かよ | 保健医療情報学 |

| 助教 篠崎 奈々 しのざき なな | 社会予防疫学 |

| 特任教授 大久保 公美 おおくぼ ひとみ | 栄養疫学・行動栄養学 (社会連携講座) |